La discapacidad intelectual no define a una persona; más bien, invita a la sociedad a redefinirse. Comprenderla implica mirar más allá de diagnósticos o estadísticas: es un viaje hacia la esencia de la dignidad humana. Tal como alguna vez expresó Stephen Hawking, “la discapacidad no debe ser un obstáculo para el éxito”.

A nivel global, la discapacidad intelectual afecta aproximadamente al 1.3% de la población, y en los países en vías de desarrollo esa cifra se eleva hasta el 4%, lo que la convierte en uno de los mayores desafíos para la inclusión social y los derechos humanos del siglo XXI.

Cuba ha mantenido una trayectoria sólida en la atención a las personas con discapacidad. A través de políticas públicas inclusivas, el país ha garantizado acceso a la educación, salud, cultura y empleo, sin distinción de género, raza o condición social.

Este compromiso, cimentado sobre los valores de la equidad y la justicia social, ha sido reconocido internacionalmente por organismos como las Naciones Unidas, que destacan el enfoque humanista de la nación caribeña.

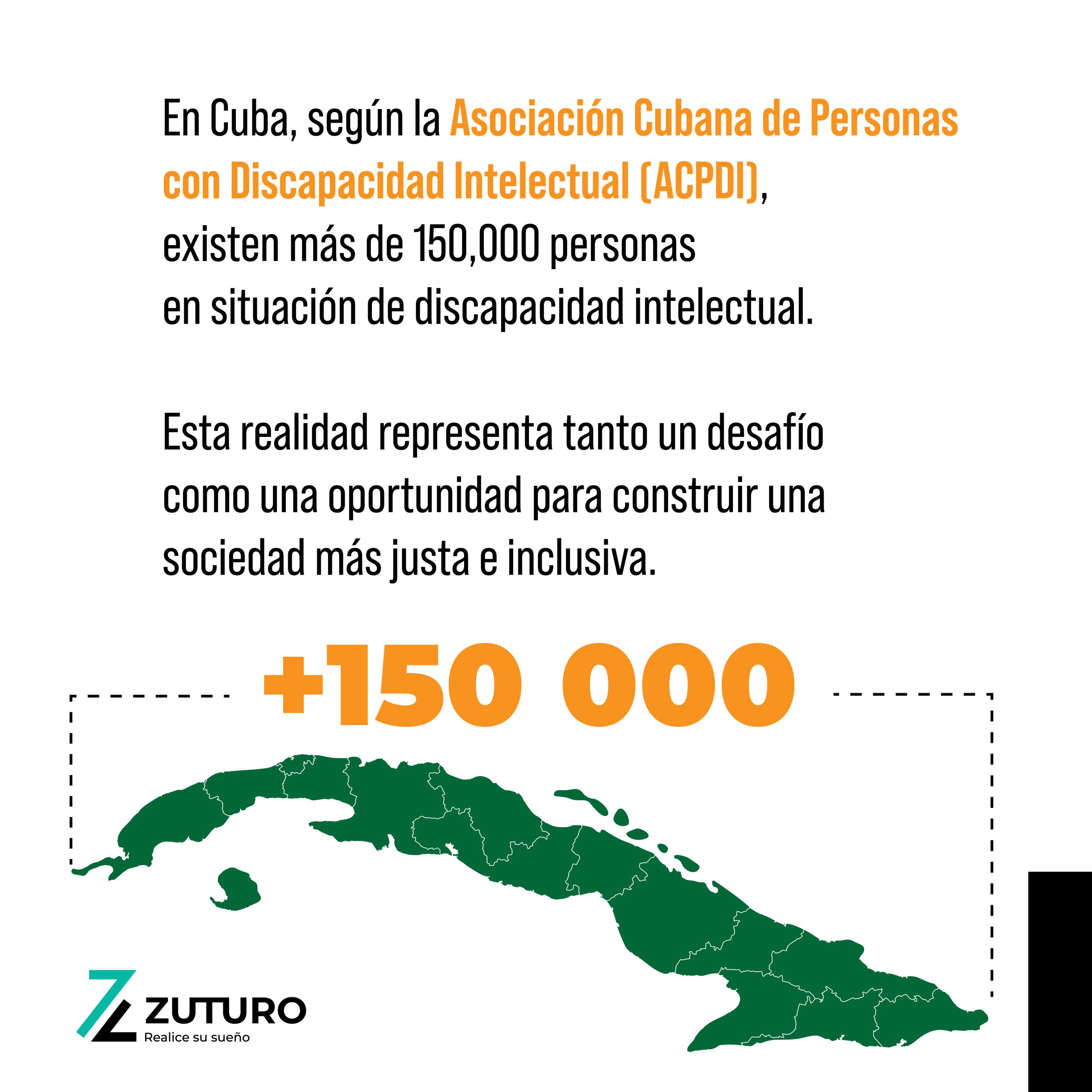

Hoy, los datos nacionales revelan una realidad que exige acción: en Cuba existen 151,927 personas con discapacidad intelectual, de las cuales 97,626 son leves, 35,716 moderadas, 13,705 severas y 4,880 profundas.

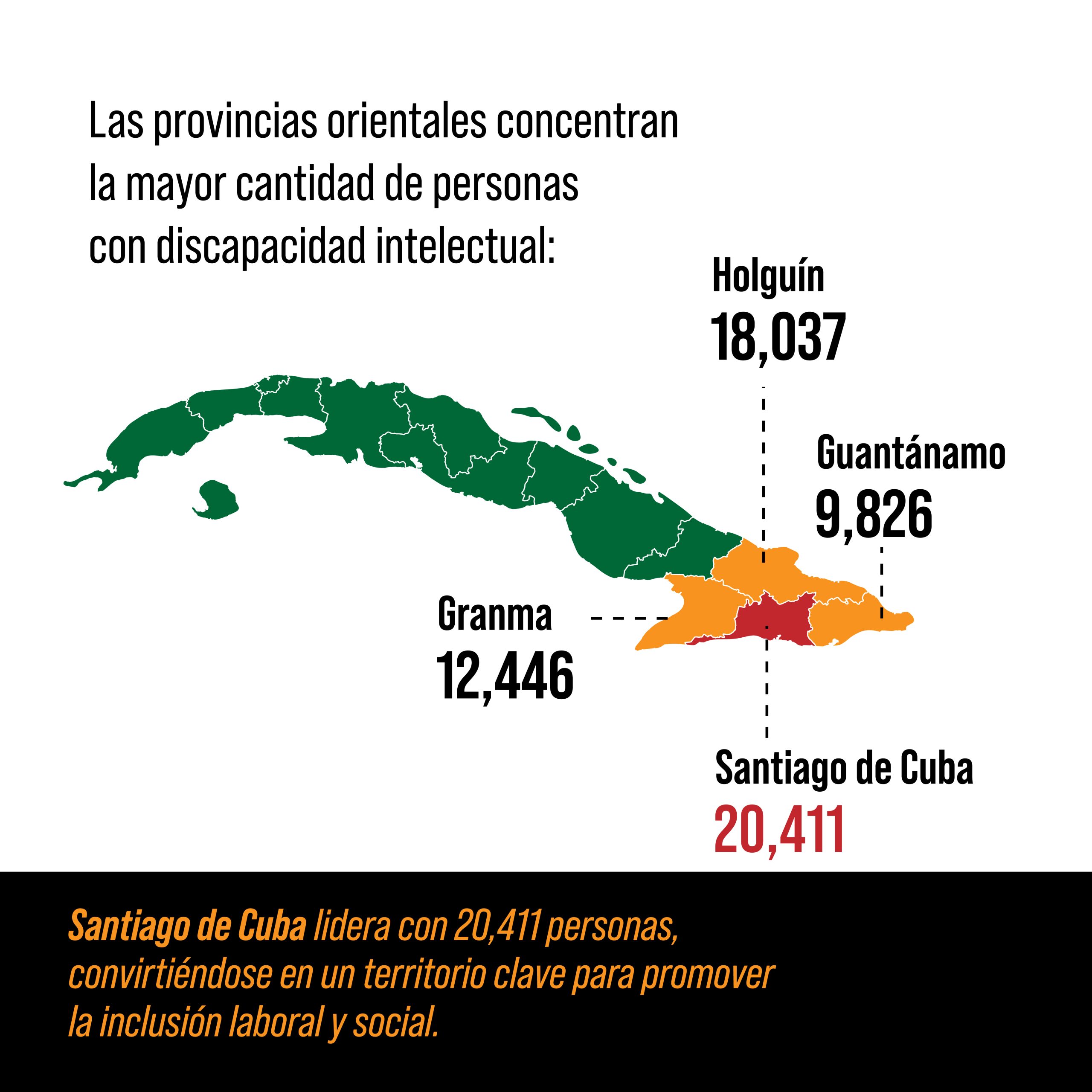

Las provincias orientales concentran los mayores números, con Santiago de Cuba a la cabeza (20,411 personas), seguida de Holguín (18,037), Granma (12,446) y Guantánamo (9,826). Estas cifras confirman la necesidad de impulsar estrategias de inclusión más efectivas en el oriente cubano.

El Estado cubano ha desarrollado un marco jurídico robusto que ampara a las personas con discapacidad, sustentado en la Constitución de la República, el Código de las Familias, el Código Penal, la Ley de Trabajo y Seguridad Social y la Ley de Asociaciones, entre otros cuerpos legales.

Asimismo, Cuba ha promovido la creación de organizaciones que garantizan la atención integral a este grupo: la ACLIFIM, la ANCI, la ANSOC, y más recientemente, la ACPDI (Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual), fundada en 2023, que ha marcado un paso decisivo hacia el reconocimiento y representación de este colectivo.

A pesar de los avances, persisten desafíos. Muchos jóvenes con discapacidad intelectual permanecen en casa tras concluir su etapa escolar, lo que limita su interacción social y autonomía. Los padres o cuidadores suelen abandonar sus empleos para brindar atención constante, generando vulnerabilidad económica y emocional.

Esta situación no solo afecta a las familias, sino que priva a la sociedad de talentos y capacidades que podrían aportar a la productividad nacional.

Santiago de Cuba se ha posicionado como pionera en proyectos socioculturales inclusivos, con iniciativas como “Sin Barreras”, que promueven la integración de niños y jóvenes en situación de discapacidad intelectual en la vida comunitaria y artística.

Ahora, la provincia da un paso más: la ONG Camaquito, junto a ZUTURO y el apoyo de la ACPDI, impulsa el Proyecto “Sombrilla”, destinado a fomentar la inserción laboral de jóvenes con discapacidad intelectual en pequeñas y medianas empresas privadas.

Durante 2024, la Escuela Especial Conrado Benítez, del municipio Segundo Frente, logró insertar a seis jóvenes en empleos locales, un resultado que simboliza esperanza, trabajo conjunto y la capacidad real de transformar vidas.

La inclusión no debe entenderse como un acto de caridad, sino como una estrategia de desarrollo humano y social. Las personas con discapacidad intelectual poseen habilidades únicas, disciplina y compromiso que pueden enriquecer cualquier entorno laboral.

Proyectos como “Sombrilla” apuestan por un futuro donde cada individuo encuentre su espacio, su propósito y su valor dentro de la sociedad. En un mundo que avanza hacia la diversidad, Cuba tiene la oportunidad de reafirmar su liderazgo ético y humanista, demostrando que la inclusión no se decreta: se construye, se vive y se defiende.

El camino hacia una sociedad verdaderamente inclusiva no se mide solo en leyes o cifras, sino en la capacidad colectiva de mirar al otro con respeto y sensibilidad.

Adoptar una mirada más humana significa reconocer el potencial de cada persona, abrir puertas donde antes hubo muros y entender que la verdadera fortaleza de un país radica en su capacidad de no dejar a nadie atrás.